Eurozonen-Check: Wie es um die Länder steht

Mit ihrer Geldpolitik muss die EZB allen Staaten des Währungsraums gerecht werden. Dabei unterscheidet sich deren Lage stark. Ein Blick auf Musterschüler und Sorgenkinder.

von A. Höss, A. Zehbe, A. Sturm und T. Strohm, Euro am Sonntag

Deutschland

Motor mit Unwägbarkeiten

Das Jahr begann mit guten Nachrichten für die Bundesrepublik: Trotz zahlreicher globaler Krisenherde ist die deutsche Wirtschaft 2014 so stark gewachsen wie seit drei Jahren nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 1,5 Prozent. Und das nachdem die kurz vor Jahresende einbrechenden Konjunkturindikatoren noch Sorge aufkommen ließen, dass die deutsche Wirtschaft womöglich vor einem Abwärtstrend stehe.

Dabei ist das Umfeld für Unternehmen günstig. Der Ölpreis hat sich im vergangenen halben Jahr auf 50 Dollar je Barrel halbiert und befindet sich auf dem tiefsten Niveau seit sechs Jahren. Beim Einkauf profitieren viele Unternehmen von den niedrigen Notierungen - trotz des für Importe ungünstigen Wechselkurses zwischen Euro und Dollar. Dieser wiederum bietet vor allem den Exporteuren immense Vorteile: Dank des billigen Euro werden Güter für Länder außerhalb der Eurozone günstiger. Das steigert die Nachfrage und treibt die Ausfuhren.

Kein Wunder, dass die Stimmung in der deutschen Wirtschaft steigt. Der vergangene Woche veröffentlichte ZEW-Konjunkturindex des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung schoss im Januar um 13,5 auf 48,4 Punkte. Das ist der höchste Stand seit einem Jahr. Doch es gibt auch Risiken: Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft um 0,3 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent dieses Jahr gesenkt. Grund für die schwächeren Aussichten sei vor allem das schwächere Wachstum in China - ein wichtiger Handelspartner der Bundesrepublik. Auch für Deutschland hat der IWF die Wachstumsprognose fürs laufende Jahr gesenkt: von 1,5 auf 1,3 Prozent.

Einen großen Beitrag zum Wachstum leistet der private Konsum, der mehr als 1,5 Billionen Euro oder rund 57 Prozent der Wirtschaftsleistung ausmacht. Dank der niedrigen Arbeitslosigkeit von 6,4 Prozent steigt bei vielen Bundesbürgern die Kauflaune.

Vor diesem Hintergrund sind die Staatsfinanzen ausgeglichen: Ein Jahr früher als erwartet kommt der Bundeshaushalt dank steigender Steuereinnahmen ohne Schuldenaufnahme aus - das erste Mal seit 1969. Auch vom Niedrigzinsumfeld profitieren Bund, Länder und Kommunen: Musste der Bund 2007 noch im Schnitt 4,3 Prozent Zinsen für bestehende Verbindlichkeiten zahlen, waren es 2014 nur noch 2,3 Prozent. Mittlerweile kann sich die Bundesrepublik für nur noch 0,5 Prozent Zinsen bei zehnjährigen Bundesanleihen verschulden und spart dadurch Milliarden Euro bei den Zinszahlungen. Die auf Konsolidierung ausgerichtete Haushaltspolitik dürfte auch die Staatsverschuldung gemessen an der Wirtschaftsleistung senken: 2014 betrug die Schuldenstandsquote Deutschlands 76 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Ziel ist es, bis 2020 eine Quote von 60 Prozent zu erreichen.

Was diesem Ziel in die Quere kommen kann? Unter anderem die geringe Inflation in der Eurozone, die das Wirtschaftswachstum hemmen könnte - vor allem dann, wenn sie trotz EZB-Geldschwemme in eine Deflation umschlägt. Unternehmen und Konsumenten hätten dann einen starken Anreiz, ihr Geld zu horten statt zu investieren und zu konsumieren.

Frankreich

Reformstau hemmt Wachstum

Das nach Deutschland wichtigste Industrieland Europas ist eines der größten Sorgenkinder der Eurozone. Vergangene Woche senkte der IWF seine Prognose für das französische Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr auf 0,9 Prozent, und 2016 soll das BIP nun um 1,3 Prozent steigen.

Neben dem fehlenden Wachstum gehört die hohe Verschuldung zu den größten Problemen des Landes. Die Verbindlichkeiten betragen mittlerweile mehr als zwei Billionen Euro - das entspricht einer Verschuldungsquote von 95,2 Prozent der Wirtschaftsleistung. 2016 könnten es gar 100 Prozent sein. Denn die ursprünglich für dieses Jahr geplante Erreichung des Defizitziels von drei Prozent wurde auf 2017 verschoben. Die EU-Kommission hat den französischen Haushaltsentwurf für 2015 darum offiziell gerügt, sodass ab März Sanktionen wie Bußgelder drohen. In Frankreich, so mahnen viele Ökonomen, herrsche ein erheblicher Reformstau - vor allem der Arbeitsmarkt müsse gelockert werden. Nur so lasse sich die rekordhohe Arbeitslosigkeit, die im November mit knapp 3,5 Millionen Menschen ohne Job einen neuen Höchststand erreichte, in den Griff bekommen.

Doch das ist leichter gesagt als getan: Der linke Flügel der regierenden Sozialisten ist stark. Und um die Mehrheit seiner Partei in der Nationalversammlung hinter sich zu haben, kommt Präsident François Hollande an Zugeständnissen für seine linken Parteigenossen nicht vorbei. Die Europäische Kommission hat die Reformbemühungen Frankreichs kürzlich als nicht ausreichend bezeichnet. Doch es gibt Erfolge: Die Lohnstückkosten - ein wichtiger Wettbewerbsfaktor - wachsen deutlich langsamer.

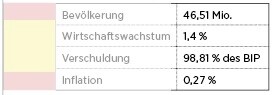

Spanien

Musterschüler mit Risiken

Gut ein Jahr nachdem Spanien den Euro-Rettungsschirm verlassen hat, überschlagen sich die Nachrichten aus der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone: Ende Dezember teilte die Zentralbank des Landes mit, dass die spanische Wirtschaft im vergangenen Jahr um 1,4 Prozent gewachsen sei - das sind rund 0,1 Prozentpunkte mehr als ursprünglich prognostiziert.

Angekurbelt wird die Wirtschaft unter anderem durch den anziehenden Binnenkonsum. Und das hat seinen Grund: Die Arbeitslosigkeit in Spanien sinkt seit einem Jahr kontinuierlich - wenngleich sie mit rund 24 Prozent noch immer auf einem sehr hohen Niveau ist, bei Jugendlichen ist sogar jeder zweite ohne Job. Ministerpräsident Mariano Rajoy hat zudem angekündigt, in den kommenden zwei Jahren mehr als eine Million Arbeitsplätze zu schaffen. Die guten Nachrichten schlagen sich auf die Stimmung in der Wirtschaft nieder: Der Geschäftsklimaindex liegt bei 105,6 Punkten - dem höchsten Stand seit 2007 - und damit sogar über dem Niveau von Deutschland.

Risiken gibt es dennoch: Seit 2008 sorgten hohe Haushaltsdefizite für eine stetige Neuverschuldung, vor allem die klammen Regionen und die Stützung des angeschlagenen Bankensektors trugen zu dem Minus bei. Die Staatsverschuldung hat sich seitdem von 40 Prozent auf knapp 100 Prozent erhöht. Trotzdem kann sich das Land so günstig verschulden wie nie: Für zehnjährige Anleihen muss Madrid nur 1,6 Prozent Zinsen bieten.

Sorge bereitet einigen Ökonomen zudem die Parlamentswahl im Herbst 2015. Dort könnte die linke Protestpartei Podemos ("Wir können es") mitmischen. Ihr Potenzial hat sie - auch dank der hohen Arbeitslosigkeit - bei der Wahl zum EU-Parlament 2014 bereits unter Beweis gestellt: Aus dem Stand wurde sie viertstärkste Partei. Einen Erfolg, den sie aktuellen Umfragen zufolge sogar noch steigern könnte.

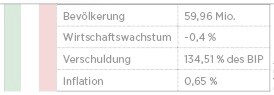

Italien

Belastender Schuldenberg

Neben Frankreich gehörte Italien in Sachen Wirtschaftswachstum zu den größten Enttäuschungen in der Eurozone. Drei Rezessionsjahre in Folge hat das Land hinter sich. Experten machen dafür vor allem den schwachen privaten Konsum, die geringe Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und die mangelnde Investitionsbereitschaft verantwortlich. Dieses Jahr soll die Wirtschaft endlich wieder wachsen. Der IWF rechnet mit einem Plus des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,4 Prozent.

Die anhaltende Konjunkturschwäche belastet den Staatshaushalt des Landes. Italiens Gesamtverschuldung ist auf mehr als 134 Prozent des BIP gestiegen. Zwar kann sich Italien dank der Geldschwemme der Europäischen Zentralbank und der Beruhigung in der Eurozone mit rund zwei Prozent für zehnjährige Anleihen deutlich günstiger am Markt verschulden als noch vor ein paar Jahren, dennoch zahlt das Land im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung so viele Zinsen wie kein anderer Staat der Währungszone. Die Ratingagentur S & P hat ihre Bonitätsbewertung für Italien auf "BBB-" herabgestuft - nur eine Stufe über "Ramschniveau".

Um die Konjunktur anzukurbeln und damit auch die hohe Arbeitslosigkeit von über 13 Prozent zu senken, hat das italienische Parlament Ende Dezember einen Budgetplan für 2015 vorgelegt, der Steuervergünstigungen für Geringverdiener sowie milliardenschwere Investitionen vorsieht. Zwar begrüßt die Europäische Kommission grundsätzlich die Reformpläne, doch wegen der Finanzierung - nämlich unter anderem durch die Aufnahme neuer Schulden in Höhe von elf Milliarden Euro - hat die EU-Kommission Nachbesserungen beim Haushaltsentwurf für 2015 verlangt.

Weitere News

Bildquellen: jorisvo / Shutterstock.com, gualtiero boffi / Shutterstock.com