Was ist ein ETF – und was ist ein Sparplan?

Ein ETF (Exchange Traded Fund) ist ein börsengehandelter Indexfonds. Er bildet einen bestimmten Marktindex, wie den DAX oder den weltweiten MSCI World, passiv nach. Das bedeutet, der Fondsmanager versucht nicht, durch eigene Auswahl den Markt zu schlagen, sondern kauft einfach die im Index enthaltenen Werte. Das spart enorme Kosten und Verwaltungsaufwand.

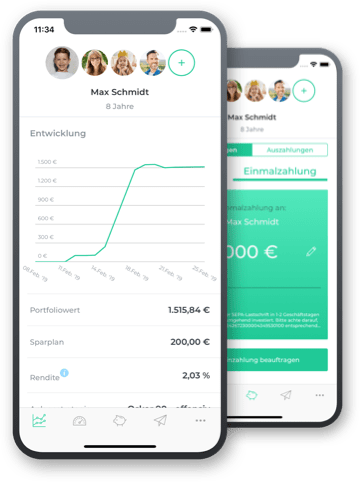

Ein Fondssparplan automatisiert deinen Vermögensaufbau. Du erteilst deiner Bank oder deinem Broker den Auftrag, in regelmäßigen Abständen für eine bestimmte Summe Anteile an diesem ETF zu kaufen. Im Gegensatz zur Einmalanlage benötigst du kein hohes Startkapital. Zudem bist du maximal flexibel: Es gibt keine feste Laufzeit und keine Mindestvertragsdauer, wie du es vielleicht von Lebensversicherungen kennst.

Wie funktioniert ein ETF-Sparplan technisch?

Die technische Abwicklung ist unkompliziert. Dein Broker zieht die vereinbarte Sparrate (zum Beispiel 50 Euro) automatisch per Lastschrift von deinem Referenzkonto ein. Dies geschieht meist monatlich, kann aber je nach Anbieter auch quartalsweise erfolgen. Wie sich unterschiedliche Sparraten auf deine Rendite auswirken, kannst du mit unserem ETF-Sparplanrechner ausrechnen.

Anschließend kauft der Broker für diesen Betrag Anteile des gewählten ETFs und bucht sie in dein Depot. Da Aktienkurse selten genau deiner Sparrate entsprechen, erwirbst du auch Bruchstücke. Investierst du 25 Euro in einen ETF, der gerade 100 Euro kostet, erhältst du 0,25 Anteile. Diese Bruchstücke sind voll dividendenberechtigt. Der Ausführungszeitpunkt ist meist wählbar, etwa zum 1. oder 15. des Monats. Über die Jahre sammelst du so Anteile an und profitierst vom Cost-Average-Effekt, da du bei niedrigen Preisen automatisch mehr Anteile kaufst.

Für wen eignet sich ein Sparplan?

Ein ETF-Sparplan ist ideal für Einsteiger, die kein großes Startkapital besitzen, aber dennoch am Kapitalmarkt teilhaben wollen. Er eignet sich besonders für Menschen mit regelmäßigem Einkommen, die den Vermögensaufbau automatisieren möchten, um Disziplinprobleme zu umgehen.

Voraussetzung ist ein langfristiger Anlagehorizont von mindestens zehn bis fünfzehn Jahren. Für kurzfristige Sparziele unter fünf Jahren oder den Aufbau des Notgroschens ist ein ETF-Sparplan aufgrund der Kursschwankungen ungeeignet. Du solltest eine moderate Risikobereitschaft mitbringen und zwischenzeitliche Wertverluste aussitzen können.

ETF-Vergleich 2026: Das sind die aktuellen Gewinner und Verlierer ETFs

Keine Anlageberatung

Vorteile und Risiken eines ETF-Sparplans

Bevor du startest, musst du beide Seiten der Medaille kennen. ETF-Sparpläne bieten historisch attraktive Renditen, sind aber keine risikofreie Einbahnstraße wie ein Tagesgeldkonto. Wer die Risiken versteht, kann realistische Erwartungen an seinen Vermögensaufbau stellen.

Die wichtigsten Vorteile eines Sparplans

Die niedrige Einstiegshürde ist das stärkste Argument: Viele Broker bieten Sparpläne bereits ab einem Euro oder 25 Euro an. Mit nur einem einzigen ETF auf einen Weltindex erreichst du eine breite Diversifikation über Tausende Unternehmen.

Ein weiterer entscheidender Faktor sind die Kosten. Die jährliche Verwaltungsgebühr (TER) liegt oft unter 0,5 %, während aktive Fonds meist das Fünffache kosten. Zudem fallen keine Ausgabeaufschläge an. Die Flexibilität ist unschlagbar: Du kannst den Sparplan jederzeit pausieren, die Rate anpassen oder ihn ganz beenden. Durch die Automatisierung entfällt die emotionale Hürde, jeden Monat aktiv eine Kaufentscheidung treffen zu müssen. Da ETFs transparent sind, kennst du jederzeit die Zusammensetzung und den aktuellen Kurs deines Investments.

Welche Risiken solltest du kennen?

Das Hauptrisiko sind Kursschwankungen. Es gibt keine Kapitalgarantie; der Wert deines Depots kann zeitweise unter die Summe deiner Einzahlungen fallen. Sinkt der gesamte Index (Marktrisiko), sinkt auch dein ETF. Bei internationalen ETFs besteht zudem ein Währungsrisiko, wenn der Euro gegenüber dem US-Dollar aufwertet.

Wichtig zu wissen: ETFs unterliegen nicht der gesetzlichen Einlagensicherung, die nur Bankguthaben bis 100.000 Euro schützt. Wählst du eine zu konservative Anlage, besteht zudem ein Inflationsrisiko – deine Rendite könnte unterhalb der Geldentwertungsrate liegen. Bei synthetischen ETFs existiert ein geringes Emittentenrisiko, falls die Partnerbank ausfällt. Historisch gesehen wurden diese Schwankungen und Risiken bei ausreichend langer Haltedauer jedoch ausgeglichen.

ETF-Sparplan in Krisenzeiten – wie sicher ist das?

Krisen wie die Finanzkrise 2008 oder der Corona-Crash 2020 zeigen die Robustheit des Systems. Rechtlich gelten ETF-Anteile als Sondervermögen. Das bedeutet, sie sind im Falle einer Insolvenz des Brokers oder der Fondsgesellschaft geschützt und fallen nicht in die Konkursmasse.

Die eigentliche Herausforderung in Krisenzeiten ist psychologischer Natur. Wenn die Kurse fallen, neigen viele Anleger zu Panikverkäufen. Wer jedoch einen Sparplan besitzt, profitiert in diesen Phasen vom Cost-Average-Effekt: Deine gleichbleibende Sparrate kauft bei niedrigen Kursen mehr Anteile ein. Ein langer Anlagehorizont von fünfzehn Jahren oder mehr hilft, solche Dellen auszusitzen und von der anschließenden Erholung zu profitieren.

Weniger Risiko durch Streuung: physische vs. synthetische Replikation

ETFs bilden ihren Index auf zwei Arten nach:

| Replikationsart | Funktionsweise | Risiko |

|---|---|---|

| Physisch (Direkt) | Der ETF kauft tatsächlich die Aktien, die im Index enthalten sind (z. B. alle 40 DAX-Werte). | Sehr gering, da echte Werte im Depot liegen. |

| Synthetisch (Swap) | Der ETF schließt ein Tauschgeschäft mit einer Bank ab, um die Index-Rendite zu garantieren. | Kontrahentenrisiko (max. 10 % des Fondswerts), falls der Tauschpartner ausfällt. |

Physische ETFs werden von Privatanlegern oft bevorzugt, da sie intuitiver verständlich sind („Was draufsteht, ist drin“). Das Kontrahentenrisiko bei synthetischen ETFs ist zwar streng reguliert und auf maximal 10 % des Fondsvermögens begrenzt, schreckt aber manche Sparer ab. Beide Varianten sind jedoch in der EU zugelassen und sicher reguliert.

ETF oder aktiv gemanagter Fonds oder Einmalanlage?

Viele Wege führen zum Vermögensaufbau, doch nicht jeder ist gleich effizient. Deine persönliche finanzielle Situation bestimmt, ob ein Sparplan, eine Einmalanlage oder eine Kombination für dich am besten ist.

ETF-Sparplan vs. aktiv gemanagter Fonds

Bei einem aktiven Fonds versucht ein Fondsmanager, durch gezielte Aktienauswahl eine bessere Rendite als der Markt zu erzielen. Das lässt er sich gut bezahlen: Die TER (Total Expense Ratio) liegt oft bei 1,5 % bis 2,0 %, zuzüglich eines Ausgabeaufschlags von häufig 5 % beim Kauf. ETFs kosten hingegen oft nur 0,1 % bis 0,5 % und haben keinen Ausgabeaufschlag.

Statistiken, wie die SPIVA-Studien, belegen regelmäßig: Über 90 % der aktiven Fondsmanager schaffen es langfristig nicht, ihren Vergleichsindex nach Kosten zu schlagen. Aktive Fonds können in ineffizienten Nischenmärkten sinnvoll sein, doch für den durchschnittlichen Sparer ist der kostengünstige ETF fast immer die bessere Wahl.

Bei einer monatlichen Sparrate von 200 Euro über dreißig Jahre kostet dich ein aktiver Fonds (2 % Kosten) im Vergleich zu einem ETF (0,2 % Kosten) durch den Zinseszinseffekt am Ende oft über 30.000 Euro an entgangener Rendite.

ETF-Sparplan vs. Einmalanlage

Hast du eine größere Summe zur Verfügung (z. B. Erbe oder Bonus), steht die Frage im Raum: alles auf einmal oder gestückelt investieren? Statistisch gesehen liefert die Einmalanlage meist die höhere Rendite, da das Geld länger im Markt arbeitet („Time in the Market“).

Der Sparplan punktet hingegen psychologisch. Du musst nicht den perfekten Einstiegszeitpunkt finden (Market Timing). Gerade bei nervösen Märkten schläfst du mit einem Sparplan ruhiger. Als Faustregel gilt: Große Summen, die sofort verfügbar sind, sollten eher als Einmalanlage investiert werden. Ein Sparplan ist das Mittel der Wahl, um laufendes Einkommen schrittweise in Vermögen umzuwandeln.

Cost-Average-Effekt einfach erklärt

Der Cost-Average-Effekt (Durchschnittskosteneffekt) entsteht durch das regelmäßige Investieren gleichbleibender Beträge.

- Bei niedrigen Kursen kaufst du für deine Rate mehr Anteile.

- Bei hohen Kursen kaufst du für deine Rate weniger Anteile.

Dadurch glättet sich dein durchschnittlicher Einstiegspreis über die Zeit.

Beispielrechnung (Sparrate 100 €):

| Monat | Kurs pro Anteil | Gekaufte Anteile |

|---|---|---|

| Januar | 50 € | 2,0 |

| Februar | 25 € | 4,0 |

| März | 50 € | 2,0 |

| Gesamt | Invest: 300 € | Anteile: 8,0 |

Wissenschaftlich wird der Effekt oft überbewertet, da er bei stetig steigenden Märkten weniger bringt als eine Sofortinvestition. Sein wahrer Wert liegt in der Psychologie: Er hilft dir, auch in Verlustphasen diszipliniert investiert zu bleiben.

Wann sich eine Kombination aus Fondssparplan und Einmalanlage lohnt

Hast du ein Startkapital und gleichzeitig ein regelmäßiges Einkommen, ist die Kombination ideal. Experten empfehlen oft, siebzig bis achtzig Prozent des vorhandenen Kapitals sofort zu investieren und den Rest sowie das laufende Einkommen per Sparplan einzuzahlen.

Wer Angst vor einem falschen Einstiegszeitpunkt hat, kann die Einmalanlage auch aufteilen: Investiere die große Summe in drei bis sechs Tranchen über ein halbes Jahr verteilt. Wichtig dabei: Dein Notgroschen von drei bis sechs Monatsgehältern sollte immer unangetastet auf dem Tagesgeldkonto bleiben. Nutze die Flexibilität der Broker und erhöhe deine Sparrate einfach temporär, statt komplizierte Einzelkäufe zu tätigen. Mit einem Prozentrechner lässt sich ausrechnen, um wie viel Prozent du die Rate erhöhen müsstest, um eine bestimmte Summe innerhalb eines gewünschten Zeitraums zu investieren.

ETF-Sparplan Empfehlung: Welche Indizes sind geeignet?

Die Auswahl an über 2.000 ETFs in Deutschland kann überwältigend wirken. Doch für einen erfolgreichen Sparplan reichen wenige Kriterien, um die Auswahl massiv einzugrenzen. Der Index bestimmt deine Risikostreuung.

- MSCI World: Der Klassiker für Einsteiger. Er enthält über 1.500 Unternehmen aus 23 Industrieländern.

- FTSE All-World / MSCI ACWI: Diese Indizes nehmen zusätzlich Schwellenländer (Emerging Markets) mit auf und decken ca. 90-95 % des weltweiten Aktienmarktes ab.

- DAX: Enthält nur 40 deutsche Unternehmen. Das ist ein hohes Klumpenrisiko und als Basis-Investment weniger geeignet.

- S&P 500: Konzentriert sich auf die 500 größten US-Unternehmen. Sehr stark, aber regional begrenzt.

- MSCI Emerging Markets: Bildet Schwellenländer ab. Bietet Chancen, schwankt aber stärker.

Für die meisten Sparer ist ein MSCI World oder ein FTSE All-World die beste Basislösung („Ein-ETF-Strategie“). Wer möchte, kann einen MSCI World (70 %) mit einem Emerging Markets ETF (30 %) kombinieren.

Warum Aktien-ETFs für den Sparplan häufig sinnvoll sind

Aktien haben historisch gesehen langfristig die höchsten Renditen erzielt (ca. 7 % bis 9 % pro Jahr). Anleihen-ETFs sind zwar schwankungsärmer, werfen aber deutlich weniger Rendite ab (langfristig ca. 3 % bis 5 %). Immobilien-ETFs (REITs) oder Rohstoffe sind eher spezielle Beimischungen.

Ein langer Anlagehorizont begünstigt Aktien massiv, da Zeit die Schwankungen „heilt“. Je jünger du bist, desto höher kann deine Aktienquote sein.

100 minus Lebensalter = Aktienquote in Prozent. Ein 30-Jähriger könnte also 70 % in Aktien-ETFs halten.

Thesaurierend oder ausschüttend – welcher ETF-Typ passt zu dir?

- Thesaurierend: Dividenden werden vom Fonds automatisch wieder in neue Aktien investiert. Das maximiert den Zinseszinseffekt und ist ideal für die Sparphase, da du dich um nichts kümmern musst.

- Ausschüttend: Dividenden landen auf deinem Verrechnungskonto. Das schafft regelmäßigen Cashflow und motiviert.

Steuerlich fällt bei thesaurierenden ETFs während der Haltedauer lediglich eine geringe Vorabpauschale an. Für den reinen Vermögensaufbau sind thesaurierende ETFs meist effizienter. Im Alter, also in der Entnahmephase, können ausschüttende ETFs hingegen ein bequemes Zusatzeinkommen liefern.

Nachhaltige ETFs (ESG) im Sparplan

ESG steht für Environmental (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung). ESG-ETFs schließen Unternehmen aus kontroversen Branchen wie Waffen, Tabak oder Kraftwerkskohle aus.

Es gibt Abstufungen: „ESG Screened“ schließt nur die gröbsten Verstöße aus, während „SRI“ (Socially Responsible Investing) strengere Maßstäbe anlegt. Die Performance ist oft vergleichbar mit klassischen ETFs, teilweise sogar besser, da zukunftsfähige Branchen stärker gewichtet sind. Sei dir jedoch bewusst, dass die Kriterien nicht einheitlich sind und „Greenwashing“ ein Thema bleibt. Ein MSCI World SRI ist für ethisch orientierte Anleger eine gute Wahl.

Wichtige Begriffe kurz erklärt: Index, TER, Replikation, ISIN

- Index: Ein Korb von Wertpapieren, der nach festen Regeln zusammengestellt wird (z. B. MSCI World).

- TER (Total Expense Ratio): Die jährliche Gesamtkostenquote, die direkt dem Fondsvermögen entnommen wird (z. B. 0,20 %).

- Replikation: Die Methode, wie der ETF den Index abbildet (physisch kaufend oder synthetisch tauschend).

- ISIN: Die Internationale Wertpapierkennnummer (z. B. IE…), mit der du den ETF eindeutig findest.

- Fondsvolumen: Der Gesamtwert aller Anteile. Wähle ETFs mit mindestens 100 Mio. Euro Volumen, um eine Schließung wegen Unrentabilität zu vermeiden.

- Tracking Difference: Die Differenz zwischen der ETF-Performance und dem Index. Eine negative Tracking Difference ist gut (ETF besser als Index).

Das passende Depot und die Kosten eines ETF-Sparplans

Dein Depot ist das Werkzeug für deinen Sparplan. Zu hohe Gebühren können deine Rendite langfristig erheblich schmälern. Glücklicherweise herrscht unter den Brokern ein harter Preiskampf zu deinen Gunsten.

Was ein gutes Depot für ETF-Sparpläne ausmacht

Ein gutes Depot sollte keine monatlichen Grundgebühren kosten. Entscheidend ist eine große Auswahl an sparplanfähigen ETFs (mindestens 500 Stück), die idealerweise kostenlos oder für sehr geringe Gebühren (max. 1,50 Euro) bespart werden können.

Die Benutzeroberfläche sollte intuitiv sein, egal ob im Web oder per App. Achte auf seriöse Anbieter mit deutscher oder EU-Regulierung. Flexibilität ist Pflicht: Du musst deine Sparrate jederzeit kostenlos ändern, pausieren oder stoppen können. Empfehlenswerte Anbieter sind beispielsweise Neobroker wie Trade Republic und Scalable Capital oder Direktbanken wie ING und Consorsbank.

Welche Gebühren beim ETF-Sparplan anfallen (Ordergebühren, TER, Depotgebühren)

- Depotgebühren: Sollten heute null Euro betragen. Ältere Filialbanken verlangen hier oft noch zehn bis dreißig Euro pro Jahr.

- Ordergebühren (Ausführungskosten): Fallen bei jedem Kauf an. Viele Neobroker bieten dies für null Euro, andere verlangen pauschal 1,50 Euro oder einen Prozentsatz (z. B. 1,5 %).

- TER: Die Kosten des ETFs selbst (ca. 0,10 % bis 0,50 %) werden unsichtbar im Kurs abgezogen.

- Spread: Die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs. Bei großen Standard-ETFs zu den Haupthandelszeiten (Xetra) ist dieser vernachlässigbar gering.

Rechenbeispiel: Sparst du 100 Euro und zahlst 1,50 Euro Gebühr, startest du jeden Monat mit 1,5 % Verlust. Bei einer Null-Euro-Aktion fließt dein Geld komplett in die Anlage. Über dreißig Jahre kann ein Kostenunterschied von 1 % Zehntausende Euro ausmachen.

Wie du die Kosten deines ETF-Sparplans senken kannst

Wähle konsequent einen Broker mit kostenlosen Sparplänen. Achte bei der ETF-Wahl auf eine niedrige TER (unter 0,30 %). Viele Broker bieten sogenannte „Prime-“ oder „Top-Preis“-ETFs an, die dauerhaft ohne Ausführungsgebühr bespart werden können.

Musst du Gebühren zahlen, lohnt es sich oft, die Sparintervalle zu ändern: Statt monatlich 50 Euro (zwölf Mal Gebühr) lieber quartalsweise 150 Euro (vier Mal Gebühr) investieren. Beschränke dich auf einen bis zwei ETFs, um die Übersicht zu behalten und Transaktionskosten gering zu halten. Ein Depotwechsel ist bei den meisten Anbietern kostenlos und unkompliziert möglich.

Was tun, wenn dein laufender Sparplan plötzlich teurer wird?

Aktionsangebote können auslaufen oder Broker ändern ihre Konditionen. Prüfe zuerst: Ist dein ETF überhaupt noch sparplanfähig? Falls ja, aber teurer, hast du drei Optionen:

- Wechsle zu einem günstigeren ETF auf den gleichen Index (z. B. von einem iShares MSCI World auf einen Xtrackers MSCI World).

- Ziehe mit deinem Depot zu einem günstigeren Broker um.

- Bei minimalen Änderungen (wenige Euro im Jahr) einfach weiterlaufen lassen – Bequemlichkeit darf etwas kosten.

Wichtig: Du musst deine alten Anteile nicht verkaufen! Lass sie einfach im Depot liegen und starte den neuen Sparplan parallel. Bewahre Ruhe und handle nicht überstürzt wegen geringfügiger Kostensteigerungen.

ETF-Sparplan Förderung: Aktuelle Fördermöglichkeiten

Auch der Staat und Arbeitgeber können deinen ETF-Sparplan unterstützen. Es gibt in Deutschland mehrere Fördermöglichkeiten, die du nutzen kannst, um „geschenktes Geld“ mitzunehmen:

- Vermögenswirksame Leistungen (VL): Viele Arbeitgeber zahlen freiwillig bis zu 40 € monatlich in einen VL-Sparplan für dich ein. Wenn du unter einer bestimmten Einkommensgrenze liegst, bekommst du zusätzlich die Arbeitnehmer-Sparzulage vom Staat – das sind 20 % auf deine VL-Einzahlungen bis maximal 400 € pro Jahr (also bis zu 80 € jährlich für Singles bzw. 160 € für Paare). Diese Förderung solltest du unbedingt mitnehmen, da sie dein Sparguthaben direkt erhöht.

- Riester-Rente: Bei einem zertifizierten Riester-Vertrag beteiligt sich der Staat über Zulagen an deiner Altersvorsorge. Pro Sparer gibt es 175 € Grundzulage pro Jahr, hinzu kommen Kinderzulagen von bis zu 300 € pro Kind und zudem können eigene Einzahlungen bis 2.100 € jährlich steuerlich abgesetzt werden. Riester-Fondssparpläne investieren dein Geld oft indirekt in ETFs. Aufgrund von Garantievorgaben und Kosten ist Riester allerdings umstritten, lohnt sich aber besonders für Familien mit mehreren Kindern, da hier die höchsten Zulagen fließen.

- Rürup-Rente (Basisrente): Selbständige und Besserverdienende können über eine Rürup-Rente Steuervorteile nutzen. Einzahlungen sind als Vorsorgeaufwand in der Steuererklärung absetzbar – im Jahr 2025 bis zu ca. 29.344 € für Alleinstehende (bis 58.688 € für Verheiratete) können so jährlich steuerfrei investiert werden. Einige Rürup-Verträge investieren ebenfalls in ETFs. Direkte Zulagen vom Staat gibt es hier zwar nicht, aber durch die hohe Steuerersparnis finanziert das Finanzamt einen Teil deiner Sparrate mit.

- Geplantes Altersvorsorge-Depot: Ab 2027 soll die klassische Riester-Rente durch ein neues Altersvorsorge-Depot abgelöst werden. Dieses ermöglicht gefördertes ETF-Sparen ohne starre Garantien. Laut Gesetzentwurf wird jeder eingezahlte Euro vom Staat bezuschusst – vorgesehen sind 0,30 € pro € für die ersten 1.200 € Jahresbeitrag und 0,20 € pro € für weitere 600 €. Somit kannst du bis zu 480 € staatliche Zulage pro Jahr erhalten. Zusätzlich sind Sonderboni geplant, etwa Extrabeträge für Berufseinsteiger unter 25 sowie Kinderzulagen (z. B. 25 Cent pro eingezahltem Euro für Beiträge bis 1.200 € je Kind). Diese Zuschüsse fließen direkt in deinen ETF-Sparplan und profitieren vom Zinseszins, versteuert werden sie erst im Rentenalter (nachgelagerte Besteuerung). Die genaue Ausgestaltung dieses neuen Produkts bleibt abzuwarten, aber es lohnt sich, die Entwicklung im Blick zu behalten, da hier erhebliche Fördergelder winken.

Fazit: Prüfe, welche Förderung für dich infrage kommt, und nutze sie konsequent. Ob VL-Zuschuss, Riester-Zulagen oder Steuervorteile – jede dieser Unterstützungen beschleunigt deinen Vermögensaufbau und ist im Grunde genommen geschenktes Geld vom Staat oder Arbeitgeber.

Wie startest du deinen ETF-Sparplan? (Schritt-für-Schritt-Anleitung)

Der Start dauert meist nur fünfzehn bis dreißig Minuten und ist komplett online möglich. Du brauchst absolut keine Vorkenntnisse.

Schritt 1: Depot eröffnen

Wähle einen Online-Broker oder eine Direktbank. Starte den Antrag online und halte deinen Personalausweis sowie deine Steuer-ID bereit. Die Identifikation erfolgt bequem per VideoIdent über das Smartphone oder klassisch per PostIdent. Die Freischaltung dauert in der Regel einen bis drei Tage. Richte direkt nach Eröffnung deinen Freistellungsauftrag ein, um den Steuerfreibetrag zu nutzen. Bestandskunden können diesen Schritt überspringen.

Schritt 2: passenden ETF auswählen

Suche in der Maske deines Brokers nach dem gewünschten ETF. Nutze dafür am besten die ISIN (z. B. IE00B4L5Y983 für einen iShares Core MSCI World).

Checke kurz:

- Stimmt der Index?

- Ist die TER niedrig (< 0,30 %)?

- Ist das Fondsvolumen groß genug (> 100 Mio. €)?

- Ist der ETF als „sparplanfähig“ gekennzeichnet?

- Achte auf die Replikationsart und ob er thesaurierend ist, falls du das bevorzugst.

Schritt 3: Sparrate, Ausführungstermin und Laufzeit festlegen

Lege deine Sparrate fest (z. B. 50 Euro). Orientiere dich an deinem Budget, aber starte lieber klein als gar nicht. Wähle als Ausführungstermin ein Datum kurz nach deinem Gehaltseingang (z. B. den 1. oder 5. des Monats), damit das Geld direkt „weg“ ist. Wähle das Intervall (meist monatlich). Die Laufzeit ist „unbegrenzt“ – du kannst sie später jederzeit ändern. Optional kannst du eine Dynamik einstellen, die deine Sparrate jährlich automatisch erhöht (z. B. um 5 %).

Schritt 4: ETF-Sparplan einrichten und ausführen

Bestätige deine Eingaben (oft via TAN oder App-Freigabe). Hinterlege dein Girokonto als Referenzkonto. Dein Broker wird nun zum nächsten Termin automatisch abbuchen und kaufen. Prüfe nach der ersten Ausführung die Abrechnung im Postfach und schau in dein Depot – dort liegen nun deine ersten Anteile. Du brauchst keinen separaten Dauerauftrag bei deiner Hausbank einzurichten.

Kannst du einen ETF-Sparplan jederzeit starten, pausieren oder beenden?

Ja, du bist vollkommen flexibel. Du kannst den Sparplan jederzeit starten, ohne auf eine bestimmte Börsenphase warten zu müssen. Pausieren ist oft mit nur einem Klick möglich („Rate auf null setzen“ oder „Aussetzen“). Die Wiederaufnahme ist ebenso einfach und gebührenfrei. Auch das Beenden (Löschen) des Sparplans ist jederzeit möglich. Deine bis dahin gekauften Anteile bleiben in deinem Besitz und müssen nicht verkauft werden, nur weil der Sparplan stoppt.

Wie viel solltest du monatlich in einen ETF-Sparplan einzahlen?

Es gibt keine pauschale „richtige“ Summe. Die Regelmäßigkeit ist wichtiger als die Höhe des Betrags.

50-30-20-Regel und andere Budget-Methoden

Eine gute Orientierung bietet die 50-30-20-Regel:

- 50 % für Fixkosten (Miete, Strom, Versicherungen).

- 30 % für Lifestyle (Freizeit, Urlaub, Kleidung).

- 20 % für Sparen und Investieren.

Bei 2.500 Euro Nettoeinkommen wären das 500 Euro für den Vermögensaufbau. Wende das Prinzip „Bezahle dich selbst zuerst“ an: Lass die Sparrate direkt nach Gehaltseingang abbuchen. Bevor du startest, sollte ein Notgroschen von drei bis sechs Monatsgehältern auf dem Tagesgeldkonto liegen. Starte realistisch – 50 Euro, die du sicher entbehren kannst, sind besser als 500 Euro, die du ständig zurückbuchen musst. Erhöhst du dein Gehalt, lasse 50 % der Erhöhung direkt in den Sparplan fließen.

Beispiele für verschiedene Sparziele (Vermögensaufbau, Rente, Kinder)

- Vermögensaufbau: Wer dreißig Jahre lang 200 Euro monatlich spart, landet bei 7 % Rendite bei ca. 235.000 Euro.

- Altersvorsorge: Als Faustregel gelten zehn bis fünfzehn Prozent des Bruttogehalts für die private Vorsorge.

- Kinder: Ein Sparplan ab Geburt über 50 Euro monatlich ergibt zum 18. Geburtstag bei 7 % Rendite rund 20.000 bis 25.000 Euro.

Rechne deine Ziele rückwärts: Um in zwanzig Jahren 100.000 Euro zu haben, musst du bei 7 % Rendite etwa 200 Euro monatlich sparen. Beachte dabei immer die Inflation, die die Kaufkraft deiner Endsumme mindern wird.

Ist ein ETF-Sparplan auch mit kleinen Beträgen sinnvoll?

Absolut. Auch 25 oder 50 Euro summieren sich über Jahrzehnte massiv. Fünfzig Euro monatlich über dreißig Jahre ergeben bei 7 % Rendite ca. 60.000 Euro – bei nur 18.000 Euro eigener Einzahlung. Der größte Vorteil kleiner Beträge ist psychologisch: Du gewöhnst dich an das Investieren und baust die Hemmschwelle ab. Da die meisten Sparpläne heute kostenlos sind, hast du auch keine Kostennachteile. Mit steigendem Einkommen kannst und solltest du die Rate anpassen.

Welche Renditen sind mit einem ETF-Sparplan realistisch?

Vergangene Entwicklungen sind keine Garantie für die Zukunft, aber sie liefern die beste Orientierung, die wir haben.

Historische Beispiele: Entwicklung eines Weltindex (z. B. MSCI World)

Der MSCI World hat seit 1975 eine durchschnittliche Rendite von ca. 7 % bis 9 % pro Jahr (brutto) erzielt. Das beinhaltet starke Schwankungen: Es gab Jahre mit 40 % Plus, aber auch Jahre mit 40 % Minus. Zwischen 2000 und 2010 („Lost Decade“) liefen Aktien seitwärts, während sie von 2010 bis 2020 extrem stark stiegen. Nach Abzug von Inflation (real) bleiben dir langfristig etwa 5 % bis 6 % Kaufkraftgewinn.

Wie wichtig Zeit am Markt vs. Market Timing ist

Die Börsenweisheit „Time in the market beats timing the market“ trifft voll zu. Niemand kann Crashs oder Höchststände zuverlässig vorhersagen. Wer versucht, den perfekten Zeitpunkt zu treffen, verpasst oft die besten Börsentage. Wer beispielsweise während der Finanzkrise 2008 ausgestiegen ist, hat die massive Erholung ab 2009 verpasst. Ein ETF-Sparplan löst dieses Problem: Du bist immer investiert und sammelst „Zeit am Markt“. Plane mindestens zehn, besser fünfzehn Jahre ein.

Szenarienrechner: so kannst du zukünftige Sparplan-Beträge simulieren

Nutze einen Zinseszinsrechner, um ein Gefühl für dein Endkapital zu bekommen. Rechne dabei lieber konservativ.

Beispiel: 200 € monatliche Sparrate über 30 Jahre

| Szenario | Jährliche Rendite | Endkapital (ca.) |

|---|---|---|

| Konservativ | 4 % | 138.000 € |

| Moderat | 6 % | 195.000 € |

| Optimistisch | 8 % | 281.000 € |

Rechne eher mit 5 % bis 6 % nach Kosten und Steuern. Alles darüber ist ein angenehmer Bonus.

Steuern beim ETF-Sparplan

In Deutschland ist die Besteuerung von ETFs weitgehend automatisiert, was dir viel Aufwand erspart.

Wie werden ETF-Sparpläne in Deutschland besteuert?

Gewinne aus ETFs unterliegen der Abgeltungssteuer. Diese beträgt pauschal 25 %, zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer (gesamt ca. 26 % bis 28 %). Besteuert werden Dividenden, realisierte Kursgewinne beim Verkauf und die jährliche Vorabpauschale. Die Vorabpauschale ist eine Art Vorauszahlung auf zukünftige Gewinne bei thesaurierenden ETFs, basierend auf einem Basiszinssatz. Sie ist meist sehr gering und wird beim späteren Verkauf verrechnet, sodass keine Doppelbesteuerung entsteht. Deutsche Broker führen die Steuer automatisch an das Finanzamt ab.

Sparer-Pauschbetrag, Freistellungsauftrag & Vorabpauschale

Jeder Person steht ein Sparer-Pauschbetrag von 1.000 Euro pro Jahr zu (Ehepaare 2.000 Euro). Bis zu dieser Grenze sind Kapitalerträge steuerfrei. Damit die Bank das berücksichtigt, musst du einen Freistellungsauftrag erteilen. Die Vorabpauschale fällt nur an, wenn der Basiszinssatz positiv ist und der ETF im Wert gestiegen ist. Bei einem Depotwert von 10.000 Euro und 2 % Basiszins kann sie etwa 140 Euro betragen (die aber oft durch den Freistellungsauftrag gedeckt sind). Achte darauf, Anfang des Jahres etwas Liquidität auf dem Verrechnungskonto zu haben, falls Steuern abgebucht werden.

Wie du mit einem ETF-Sparplan langfristig steueroptimiert investieren kannst

Nutze deinen Freistellungsauftrag jedes Jahr voll aus. In der Ansparphase profitierst du bei thesaurierenden ETFs von einem Steuerstundungseffekt, da Gewinne erst am Ende voll versteuert werden. Plane den Verkauf strategisch: Löse dein Depot im Alter nicht auf einen Schlag auf, sondern entnehme Teilbeträge über Jahre, um den Pauschbetrag mehrfach zu nutzen. Liegt dein persönlicher Steuersatz im Rentenalter unter 25 %, kannst du über die „Günstigerprüfung“ in der Steuererklärung zu viel gezahlte Abgeltungssteuer zurückholen.

Spezielle Einsatzbereiche eines ETF-Sparplans

Ein ETF-Sparplan ist ein Schweizer Taschenmesser für deine Finanzen – einsetzbar für fast jedes langfristige Ziel.

ETF-Sparplan für Kinder (Junior-Depot)

Ein Junior-Depot läuft auf den Namen des Kindes. Der große Vorteil: Das Kind hat eigene steuerliche Freibeträge (ca. 12.600 Euro inkl. Grundfreibetrag in 2024 steuerfrei pro Jahr). Der Zinseszinseffekt über achtzehn Jahre ist gewaltig. Einhundert Euro monatlich können so zu 40.000 Euro Startkapital für Ausbildung oder Studium werden. Wichtig: Das Geld gehört rechtlich dem Kind. Mit achtzehn Jahren kann es frei darüber verfügen – auch für Dinge, die den Eltern vielleicht nicht gefallen.

ETF-Sparplan und vermögenswirksame Leistungen

Zahlt dein Arbeitgeber vermögenswirksame Leistungen (VL)? Du kannst bis zu 40 Euro monatlich geschenkt bekommen. Einige Broker (z. B. Finvesto) bieten spezielle VL-ETF-Sparpläne an. Bei einem zu versteuernden Einkommen unter 40.000 Euro (Singles) bzw. 80.000 Euro (Paare) legt der Staat noch die Arbeitnehmersparzulage (20 % auf max. 400 €) obendrauf. Du kannst VL-Zahlungen oft mit einer eigenen Sparrate im selben Plan kombinieren. Nimm dieses „Gratis-Geld“ unbedingt mit.

ETF-Sparplan als Baustein der Altersvorsorge

Da die gesetzliche Rente oft nicht reicht („Rentenlücke“), ist der ETF-Sparplan die perfekte private Ergänzung. Er bietet mehr Flexibilität und oft höhere Renditen als klassische Rentenversicherungen. Spare zehn bis fünfzehn Prozent deines Bruttos. Wenn du in Rente gehst, kannst du das Depot auf ausschüttende ETFs umschichten und dir so eine monatliche Zusatzrente auszahlen lassen. Zusammen mit der gesetzlichen Rente und ggf. einer Betriebsrente bildet dies ein stabiles Drei-Säulen-Modell.

Häufige Fehler bei ETF-Sparplänen – und wie du sie vermeidest

Der ETF-Sparplan ist simpel, aber nicht idiotensicher. Vermeide diese Klassiker, um deine Rendite nicht zu gefährden.

Zu hohe Kosten und falsche Produktwahl

Vermeide Depots mit Depotführungsgebühren oder hohen Orderkosten (z. B. 1,5 % Provision). Wähle keine ETFs mit einer TER über 0,5 % und lass die Finger von aktiven Fonds. Auch Nischen-ETFs mit einem Fondsvolumen unter 100 Mio. Euro sind riskant, da sie geschlossen werden könnten. Vergleiche die Kosten vor dem Start. Ein Unterschied von einem Prozentpunkt bei den Kosten kann dich über dreißig Jahre 20.000 Euro oder mehr kosten.

Zu wenig Diversifikation und Klumpenrisiken

Viele Deutsche kaufen nur DAX-ETFs („Home Bias“). Damit hängt dein Vermögen allein an vierzig deutschen Firmen. Auch reine Technologie-ETFs sind riskant. Ein weiteres Extrem ist die „ETF-Sammelei“: Zehn verschiedene ETFs im Depot machen es nur kompliziert, nicht besser. Ein einziger MSCI World oder FTSE All-World reicht für eine perfekte Diversifikation. Maximal kannst du einen zweiten ETF beimischen. Achte darauf, keine Überschneidungen zu bauen (z. B. MSCI World + S&P 500 = doppelt USA).

Ausstieg im Crash: Emotionen und Börsenschwankungen

Der teuerste Fehler ist der Panikverkauf. Verlustaversion ist menschlich – Verluste schmerzen uns doppelt so stark wie uns Gewinne freuen. Wer im Corona-Crash 2020 verkaufte, realisierte Verluste und verpasste die Rekordjagd danach. Bereite dich mental darauf vor, dass dein Depot auch mal dreißig oder vierzig Prozent im Minus stehen kann. Das ist normal. Schau in solchen Phasen nicht ins Depot. Nutze den Cost-Average-Effekt: Dein Sparplan kauft jetzt besonders günstig ein. „Hin und her macht Taschen leer.“

Zu häufiges Umschichten statt langfristig durchhalten

Versuche nicht, schlauer als der Markt zu sein. Ständiges Wechseln des ETFs („dieser hier lief letzten Monat besser“) verursacht Kosten und Steuern. Die beste Strategie ist „Set it and forget it“ (Einrichten und vergessen). Prüfe dein Depot maximal einmal jährlich zum „Rebalancing“, falls sich deine Aufteilung stark verschoben hat. Weniger Aktivität führt meist zu mehr Rendite.

FAQ zum ETF-Sparplan

Wie fange ich mit einem ETF-Sparplan an, wenn ich noch kein Depot habe?

Eröffne ein kostenloses Depot bei einem Online-Broker oder einer Direktbank. Die Registrierung dauert ca. fünfzehn Minuten und du identifizierst dich per Video-Call. Nach der Freischaltung (einen bis drei Tage) suchst du einen Welt-ETF (z. B. MSCI World) und richtest den Sparplan ein. Vergiss den Freistellungsauftrag nicht. Dein Broker führt dich Schritt für Schritt durch das Menü.

Ist ein ETF-Sparplan auch sinnvoll, wenn ich nur kleine Beträge im Monat anlegen kann?

Ja, absolut. Selbst 25 oder 50 Euro monatlich lohnen sich dank des Zinseszinseffekts enorm. Wichtig ist nur, dass du einen kostenlosen Sparplan wählst, damit Gebühren nicht deine Rendite auffressen. Fünfzig Euro über dreißig Jahre können auf ca. 60.000 Euro anwachsen. Es ist besser, klein anzufangen, als auf „genug Geld“ zu warten.

Wie oft sollte ich meinen ETF-Sparplan überprüfen oder anpassen?

Maximal ein- bis zweimal pro Jahr. Ein häufiger Blick ins Depot verleitet zu emotionalen Fehlentscheidungen. Passe den Sparplan nur an, wenn sich dein Leben ändert (Gehaltserhöhung, Hauskauf) oder du dich der Rente näherst (fünf bis zehn Jahre vorher). Prüfe jährlich deinen Freistellungsauftrag.

Kann ich mit einem ETF-Sparplan gezielt für meine Rente oder für meine Kinder sparen?

Ja. Für die Rente ist der ETF-Sparplan ideal, da er renditestark und flexibel ist – ohne starre Verträge. Für Kinder lohnt sich ein Junior-Depot, um deren Steuerfreibeträge zu nutzen und über achtzehn Jahre vom Zinseszins zu profitieren.

Was passiert mit meinem ETF-Sparplan, wenn die Börsen stark fallen – sollte ich dann aussteigen oder einfach weitersparen?

Auf keinen Fall aussteigen! Weitersparen ist die einzig richtige Strategie. Durch den Cost-Average-Effekt kaufst du in der Krise automatisch mehr Anteile zu günstigen Preisen. Historisch wurden alle Crashs langfristig wieder aufgeholt. Wer investiert bleibt, profitiert am stärksten von der Erholung.