Warum dein erstes Depot mit ETFs starten sollte – und nicht mit Tesla oder Apple

Der Reiz ist verständlich: Tesla mit seinen spektakulären Kurssprüngen, Apple als vermeintlich sichere Bank, Amazon als Wachstumsgarant. Doch die Statistik ist ernüchternd: Rund 90 Prozent der Privatanleger, die auf Einzelaktien setzen, erzielen langfristig schlechtere Renditen als der breite Markt. ETFs (Exchange Traded Funds) bieten einen strukturell überlegenen Einstieg – aus mathematischen wie psychologischen Gründen.

Was ETFs von Einzelaktien unterscheidet

Ein ETF (Exchange Traded Fund) ist ein börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung eines Aktienindex abbildet. Während du mit einer Einzelaktie auf den Erfolg eines einzigen Unternehmens setzt, investierst du mit einem ETF gleichzeitig in Hunderte oder Tausende Unternehmen. Ein MSCI World ETF beispielsweise umfasst über 1.600 Aktien aus 23 Industrieländern – mit einer einzigen Transaktion.

Der Unterschied ist nicht graduell, sondern fundamental: Bei einer Einzelaktie trägst du das Einzelwertrisiko vollständig selbst. Bei einem ETF wird dieses Risiko durch breite Streuung nahezu eliminiert.

Drei strukturelle Vorteile, die den Unterschied machen

Risikoreduktion durch mathematische Streuung

Das zentrale Argument für ETFs liegt in der Diversifikation. Eine Studie von Hendrik Bessembinder (Arizona State University) zeigt: Von allen US-Aktien zwischen 1926 und 2016 generierten lediglich 4 Prozent die gesamte Überrendite des Marktes. 96 Prozent aller Titel erzielten langfristig nicht mehr als risikofreie Staatsanleihen.

Mit Einzelaktien stehst du vor einem Wahrscheinlichkeitsproblem: Die Chance, einen der wenigen strukturellen Gewinner zu identifizieren, ist gering – selbst für professionelle Fondsmanager. Von den 500 größten US-Unternehmen im Jahr 1990 sind heute weniger als die Hälfte noch im S&P 500 vertreten. Kodak, Sears, General Electric – einst Blue Chips, heute gefallen oder marginalisiert.

Ein globaler ETF hingegen enthält automatisch die Gewinner: Unternehmen mit steigender Marktkapitalisierung werden höher gewichtet, schrumpfende Firmen fallen heraus oder werden kleiner gewichtet. Du musst nicht prophezeien, wer die nächsten Jahrzehnte dominiert – der Index tut es für dich.

Hinzu kommt die Sondervermögen-Eigenschaft: ETF-Anteile sind rechtlich vom Vermögen der Fondsgesellschaft getrennt. Sollte der Anbieter insolvent werden, bleibt dein Kapital geschützt und wird auf einen anderen Anbieter übertragen. Dieses Schutzniveau existiert bei Einzelaktien nicht – geht das Unternehmen unter, ist dein Investment verloren.

Minimaler Aufwand, maximale Effizienz

Einzelaktien zu analysieren erfordert Kompetenz und Zeit. Eine fundierte Bewertung umfasst Geschäftsmodellanalyse, Wettbewerbspositionierung, Bilanzprüfung, Managementqualität und makroökonomische Einbettung. Professionelle Analysten arbeiten Vollzeit daran – und scheitern dennoch häufig.

Der Cost-Average-Effekt bei ETF-Sparplänen reduziert zudem das Timing-Risiko: Durch regelmäßige Investitionen kaufst du automatisch mehr Anteile bei niedrigen Kursen und weniger bei hohen. Du eliminierst die Notwendigkeit, den perfekten Einstiegszeitpunkt zu finden – ein Unterfangen, das selbst institutionelle Investoren nicht konsistent gelingt.

Ein MSCI World ETF bildet die Weltwirtschaft ab. Diese Investmentthese ist einfach: Die globale Wirtschaft wächst langfristig. Du benötigst keine Quartalsberichte zu lesen, keine Managementwechsel zu bewerten, keine Produktpipelines zu analysieren.

Kosteneffizienz als Renditetreiber

Die TER (Total Expense Ratio) gibt die jährlichen Gesamtkosten eines ETFs an. Bei global diversifizierten ETFs liegt sie typischerweise zwischen 0,12 und 0,20 Prozent. Aktiv gemanagte Fonds verlangen oft 1,5 bis 2,0 Prozent – plus Ausgabeaufschläge von bis zu 5 Prozent.

Ein Rechenbeispiel verdeutlicht die Langzeitwirkung: Bei einem Startkapital von 10.000 Euro und einer jährlichen Bruttorendite von 7 Prozent über 30 Jahre ergibt sich bei einer TER von 0,2 Prozent ein Endkapital von rund 72.000 Euro. Bei einer TER von 2,0 Prozent schrumpft es auf 43.000 Euro. Die Kostendifferenz von 1,8 Prozentpunkten kostet dich über 40 Prozent deines potenziellen Vermögens.

Willst du durch Einzelkäufe eine vergleichbare Streuung wie ein MSCI World ETF erreichen, bräuchtest du mehrere Hundert Transaktionen. Bei durchschnittlichen Ordergebühren von 10 Euro pro Trade entstünden allein für den Depotaufbau mehrere Tausend Euro an Kosten.

Die psychologischen Stolpersteine bei Einzelaktien

Selbst rational denkende Anleger unterliegen systematischen Denkfehlern. Der Overconfidence Bias lässt dich deine Fähigkeit überschätzen, unterbewertete Aktien zu identifizieren. Eine Studie von Barber und Odean (2000) zeigt: Privatanleger, die häufig handeln, erzielen durchschnittlich 6,5 Prozentpunkte weniger Rendite pro Jahr als der Markt.

Der Confirmation Bias verstärkt diesen Effekt: Du nimmst selektiv Informationen wahr, die deine Kaufentscheidung bestätigen, und filterst widersprüchliche Signale heraus. Tesla-Investoren interpretieren Produktionsprobleme als „Anlaufschwierigkeiten“, während sie bei Konkurrenten als Managementversagen gelten würden.

Loss Aversion – die psychologische Tatsache, dass Verluste etwa doppelt so stark schmerzen wie Gewinne erfreuen – führt zu Panikverkäufen in Korrekturen. Genau dann, wenn antizyklisches Handeln rational wäre, verkaufst du aus Angst.

ETFs reduzieren diese Fehlerquellen strukturell: Du kannst nicht einzelne Positionen emotional überbewerten, keine selektiven Narratives konstruieren und bist weniger versucht, in Krisen zu handeln, weil du nicht täglich einzelne Unternehmensnachrichten verfolgst.

Der praktische Einstieg: In drei Schritten zum ersten ETF-Depot

Schritt 1: Broker-Auswahl nach objektiven Kriterien

Die Wahl der Depotbank beeinflusst deine langfristige Kostenstruktur erheblich. Relevante Vergleichskriterien sind:

- Sparplanfähigkeit und Gebühren: Viele Anbieter bieten kostenlose ETF-Sparpläne für bestimmte ETFs an, während andere 1 bis 2 Prozent pro Ausführung verlangen.

- Orderkosten: Für einmalige Käufe variieren die Gebühren zwischen 0 Euro (bei Neobrokern wie finanzen.net ZERO, Trade Republic oder Scalable Capital) und 10 bis 15 Euro bei klassischen Filialbanken.

- Regulierung und Sicherheit: Eine BaFin-Lizenz und Mitgliedschaft in der Einlagensicherung sind Mindeststandards.

Neobroker punkten mit Benutzerfreundlichkeit und niedrigen Kosten, bieten aber oft ein eingeschränkteres ETF-Universum. Direktbanken wie ING oder DKB haben höhere Gebühren, aber breitere Produktpaletten und etabliertere Prozesse.

Schritt 2: Die Basis-Allokation definieren

Für den Einstieg bieten sich global diversifizierte ETFs an. Die gängigsten Indizes sind:

- MSCI World: Rund 1.600 Aktien aus 23 Industrieländern, Schwerpunkt USA (ca. 70 Prozent). Schwellenländer fehlen.

- FTSE All-World: Über 4.000 Aktien aus Industrie- und Schwellenländern, Emerging Markets mit rund 10 Prozent Gewichtung.

- MSCI ACWI: Ähnlich dem FTSE All-World, etwas andere Ländergewichtung.

Ein häufig diskutiertes Modell ist das 70/30-Portfolio: 70 Prozent MSCI World, 30 Prozent MSCI Emerging Markets. Damit erhöhst du die Gewichtung von Schwellenländern gegenüber ihrer natürlichen Marktkapitalisierung. Ein FTSE All-World ETF bildet diese Allokation näherungsweise mit einem einzigen Produkt ab.

Die Entscheidung zwischen thesaurierenden und ausschüttenden ETFs hängt von deiner Zielsetzung ab: Thesaurierende ETFs reinvestieren Dividenden automatisch und profitieren stärker vom Zinseszinseffekt. Ausschüttende ETFs zahlen Erträge aus – relevant, wenn du regelmäßige Cashflows benötigst.

Die Replikationsmethode – physisch (der ETF kauft die Aktien tatsächlich) versus synthetisch (über Swap-Geschäfte) – hat praktisch geringe Auswirkungen. Physische Replikation gilt als transparenter, synthetische ETFs können bei exotischen Märkten kostengünstiger sein. Für Standardindizes ist die physische Variante üblich.

Achte auf eine Fondsgröße von mindestens 100 Millionen Euro. Zu kleine ETFs könnten geschlossen und mit anderen verschmolzen werden – ein administrativer Aufwand, der vermeidbar ist.

Schritt 3: Sparplan etablieren und Disziplin sichern

Vor dem ersten Investment sollte ein Notgroschen von drei bis sechs Monatsgehältern auf einem Tagesgeldkonto liegen. Nur Kapital, das du mindestens 10 bis 15 Jahre nicht benötigst, sollte in Aktien-ETFs fließen. Dieser Zeithorizont ist nötig, um Börsenkrisen auszusitzen – historisch wurden alle Crashs nach durchschnittlich 3 bis 5 Jahren ausgeglichen.

Die Sparrate sollte realistisch und nachhaltig sein. Beginne mit einem Betrag, der dein Budget nicht belastet – viele Broker ermöglichen Sparpläne ab 1 Euro. Entscheidender als die Höhe ist die Kontinuität. Bei Gehaltserhöhungen oder Boni kannst du die Rate dynamisch anpassen.

Monatliche Ausführung ist der Standard, vierteljährliche Sparpläne reduzieren bei einigen Anbietern die Transaktionskosten leicht. Der Unterschied ist marginal – wichtiger ist, dass der Prozess automatisiert läuft und du nicht aktiv entscheiden musst.

Wann Einzelaktien eine Rolle spielen können

ETFs sollten die Basis bilden, nicht das gesamte Portfolio zwingend ausfüllen. Die Core-Satellite-Strategie kombiniert eine stabile ETF-Basis (Core) mit gezielten Einzelpositionen (Satellite). Voraussetzung: Du hast mehrere Jahre ETF-Erfahrung, verstehst Bilanzanalyse und kannst emotionale Entscheidungen kontrollieren.

Marktbeobachter empfehlen typischerweise eine Satellite-Quote von maximal 10 bis 20 Prozent des Gesamtdepots. So bleibt das strukturelle Risiko begrenzt, während du gezielt Überzeugungen umsetzen kannst.

Als Mittelweg zwischen Einzelaktien und breiten ETFs existieren Themen-ETFs oder Sektor-ETFs – etwa auf Künstliche Intelligenz, Erneuerbare Energien oder Healthcare. Sie bieten Fokussierung ohne Einzelwertrisiko, haben aber oft höhere Kosten und Volatilität als globale Standardindizes.

Häufige Einwände – und ihre empirische Widerlegung

„ETFs sind langweilig – ich will schnelle Gewinne“

Die Datenlage ist eindeutig: Eine Studie der Behavioral Finance-Forscher Barber, Lee, Liu und Odean (2009) untersuchte 360.000 Privatanleger in Taiwan über 15 Jahre. Ergebnis: Nur 1 Prozent erzielte nach Kosten dauerhaft Überrenditen durch Trading. 99 Prozent wären mit passivem Investieren besser gefahren.

Vermögensaufbau und Spekulation sind unterschiedliche Ziele mit unterschiedlichen Methoden. ETFs eignen sich für ersteres – wer kurzfristige Adrenalinschübe sucht, betreibt keine Geldanlage, sondern Unterhaltung.

„Ich verpasse die großen Gewinner wie Amazon oder Tesla“

Der Survivorship Bias verzerrt die Wahrnehmung: Du siehst die erfolgreichen Tech-Giganten, nicht die Hunderten gescheiterten Startups. Auf jeden Amazon kommen dutzende Pets.com, Webvan oder Theranos.

ETFs enthalten die Gewinner automatisch: Amazon macht heute rund 3 Prozent des MSCI World aus – du hättest also von Beginn an partizipiert, ohne das Risiko eingehen zu müssen, auf das falsche E-Commerce-Startup zu setzen. Tesla wurde 2020 in den S&P 500 aufgenommen – jeder S&P-500-ETF enthielt es ab diesem Zeitpunkt automatisch.

„ETFs können auch crashen – warum nicht auf die nächste Krise warten?“

Korrekt: ETFs sind volatil und können 30 bis 50 Prozent an Wert verlieren – der entscheidende Unterschied zur Einzelaktie ist die fehlende Totalverlustgefahr. Der S&P 500 hat seit 1926 jede Krise überwunden und neue Höchststände erreicht. Die durchschnittliche jährliche Rendite lag bei rund 10 Prozent – trotz Weltwirtschaftskrise, Weltkriegen, Ölkrisen und Finanzkrisen.

Das Problem beim „Warten auf die Krise“: Niemand kann konsistent Tiefpunkte vorhersagen. Eine Studie von JP Morgan Asset Management zeigt: Wer zwischen 2000 und 2020 die 10 besten Handelstage verpasste, halbierte seine Gesamtrendite. Diese besten Tage fielen oft in Krisenphasen – genau dann, wenn Anleger am Seitenrand standen.

Fazit: Der strukturelle Vorteil liegt auf der Seite der ETFs

ETFs kombinieren drei entscheidende Vorteile für langfristigen Vermögensaufbau: Sie minimieren das Risiko durch breite Streuung, reduzieren den Zeitaufwand auf ein Minimum und halten die Kosten strukturell niedrig. Diese Faktoren wirken nicht additiv, sondern multiplikativ über Jahrzehnte.

Der wichtigste Hebel beim Investieren ist nicht die Auswahl einzelner Gewinner, sondern Zeit. Ein monatlicher Sparplan von 200 Euro bei 7 Prozent durchschnittlicher Jahresrendite ergibt nach 30 Jahren rund 245.000 Euro – davon sind 173.000 Euro Zinseszinseffekt, nicht eingezahltes Kapital. Jedes Jahr, das du wartest, kostet dich diesen Effekt.

Die zentrale Erkenntnis: Du musst die Zukunft nicht vorhersagen, um erfolgreich zu investieren. Du musst nur am Wachstum der globalen Wirtschaft teilhaben – und genau das ermöglichen ETFs mit minimalem Aufwand und Risiko.

Disclaimer: Die in diesem Artikel enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich allgemeinen Informations-, Bildungs- und Marketingzwecken ohne Gewähr auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität. Die Inhalte stellen keine Anlageberatung, Anlagestrategieempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Die Informationen berücksichtigen nicht die individuellen Anlageziele und finanzielle Situation des Lesers. Jede Anlageentscheidung sollte eigenverantwortlich getroffen und sorgfältig geprüft werden. Vor einer Anlageentscheidung sollte der Rat eines Anlage- und Steuerberaters eingeholt werden. Der Handel mit Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten ist mit hohen Risiken verbunden, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Aussagen über zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen basieren grundsätzlich auf Annahmen und Einschätzungen, die sich im Zeitablauf als nicht zutreffend erweisen können. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste, die durch die Umsetzung der in diesem Artikel genannten Informationen entstehen.

1Hinweis zu ZERO: finanzen.net zero ist ein Angebot der finanzen.net zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH.

*Hinweis zu Affiliate-Links: Unsere Ratgeber-Artikel sind objektiv und unabhängig erstellt, wobei mit Sternchen gekennzeichnete Links zur Finanzierung der kostenlosen Inhalte dienen. Die Vergütung aus diesen Links hat keinen Einfluss auf unsere Inhalte.

Aktien, ETFs, Derivate, Kryptos und mehr - jetzt für 0 Euro pro Trade handeln (zzgl. marktüblicher Spreads)!

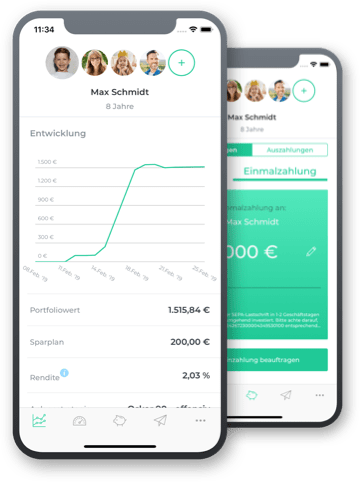

Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.