Infrastruktur-Investitionen: Was Deutschland dringend braucht

Straßen, Brücken, Strom- oder Datennetze, Schulen, Kliniken, alles das zählt zur Infrastruktur, die notwendig ist für den Wohlstand in einem Land. Ausgerechnet der deutsche Staat geriert sich hier als Sparmeister.

von Thomas Kabisch, Gastautor von Euro am Sonntag

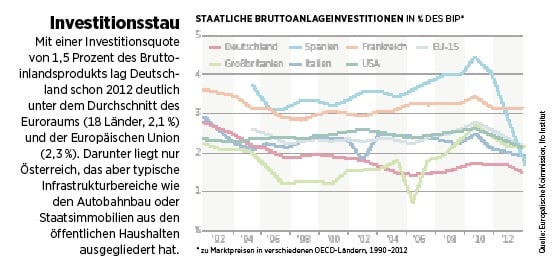

Deutschland allein zu Haus? Nicht nur Amerika beklagt, Deutschland investiere zu wenig. Dabei könnte alles so einfach sein: Mehr Investitionen, ein stärkeres Wirtschaftswachstum, davon würde die krisengeplagte Europeripherie profitieren, auch der deutsche Leistungsbilanzüberschuss würde kleiner werden, wenn nicht verschwinden. Und gleichzeitig könnte Deutschland seine alternde Infrastruktur wieder auf Vordermann bringen.

Kritiker werfen ein, dies würde die öffentliche Verschuldung nach oben treiben und die Generationengerechtigkeit belasten. Aber erstens kann es für öffentliche Investitionen, anders als für den Konsum, durchaus vernünftig sein, Schulden aufzunehmen. Denn die Investitionen, beispielsweise in das Verkehrsnetz, sind langfristig und kommen auch der nächsten Generation zugute, die dann gerechterweise entsprechend auch an der Finanzierung beteiligt werden sollte.

Zweitens können öffentliche Investitionen ausschließlich oder zum Teil privat finanziert werden. Die großen Kapitalsammelstellen wie die Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerke leiden unter der Niedrigzinsphase, suchen nach langfristigen, gut zu kalkulierenden Kapitalanlagen. Da müsste es doch einfach sein, diese Gelder zu beidseitig vorteilhaften Konditionen in die Sanierung, Modernisierung und Erweiterung der deutschen Infrastruktur zu lenken. Ergebnis: mehr Investitionen, aber keine deutliche Ausweitung der öffentlichen Verschuldung.

Der Einwurf der Kritiker: Das Geld dieser Investoren wird nur kommen, wenn es mit Subventionen angelockt wird. Warnendes Beispiel seien die Energiewende und die Förderung der erneuerbaren Energien. Zu viel, zu teuer, am Ende unbezahlbar. Schon wahr, je höher die Subventionen, desto attraktiver und rentierlicher, desto schneller kommt das Geld. Wer das scheue Kapital in neue, noch unsichere Opportunitäten locken will, muss fette Köder auslegen. Der Staat hat aber die Möglichkeit, mit festen Rahmenbedingungen und einer verlässlichen Regulierung eine hohe Investitionssicherheit zu bieten. Dann braucht es keine fetten Köder, um das scheue Kapital anzulocken - es kommt auch so.

Allein die deutschen Versicherungen verwalten Kapitalbestände von 1,3 Billionen Euro per Ende 2011, vor allem in der Lebens- und Krankenversicherung. Die Ansprüche der Versicherten darauf bzw. die Zahlungsverpflichtungen der Versicherungen liegen zum Teil sehr weit in der Zukunft, entsprechend langfristig wird das Vermögen von den Versicherungen auch angelegt. Die Anleihemärkte bieten zwar eine hohe Sicherheit, die Renditen sind aber aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase gering. Aktien versprechen höhere Gewinne, doch diese können flüchtig sein. Auf lange Sicht fehlt es einfach an Sicherheit. Wie also die Versicherungsprämien langfristig anlegen?

Investitionen in Infrastruktur sind für Versicherungen beinahe ideal. Sie bieten langfristig gut kalkulierbare Cashflows zur Bedeckung der zeitlich weit entfernt liegenden Zahlungsverpflichtungen aus dem Kerngeschäft der Versicherung. Das institutionelle Risiko, also die staatlich vorgegebenen Investitionsbedingungen, hat der jeweilige Staat oder die Gebietskörperschaft selbst in der Hand. Es liegt an den Staaten und letztlich ihren Bürgern, wie günstig sie ihre Infrastruktur finanziert bekommen möchten. Wer über lange Zeiträume stabile Rahmenbedingungen bietet, dem vertrauen Versicherungen gern ihr Vermögen an. Deutschland als Erfinder und Bewahrer ordoliberaler Grundsätze hat sich einen großen Vertrauensvorschuss erarbeitet, um den es von vielen Ländern beneidet wird. Entsprechend kann es sich günstig finanzieren.

Privat finanzieren in Zeiten

klammer öffentlicher Kassen

Investitionen in Infrastruktur bieten weitere Vorteile. Sie unterliegen kaum dem Risiko von Nachfrageschwankungen, weil es hier in erster Linie um wenig preiselastische Grundbedürfnisse geht.

Der Staat hat ein hohes Interesse an der breitflächigen Versorgungssicherheit - Energie soll immer im gewünschten Maß und für alle Bevölkerungsgruppen zu vertretbaren Preisen vorhanden sein, auch die Verkehrsinfrastruktur soll dem allgemeinen Bedarf entsprechen. Langfristige Investoren aus der Versicherungswirtschaft sind ideal aus der Sicht des Staates: Sie sind stille und verlässliche Teilhaber.

Ein Hemmschuh aus Sicht der Versicherungswirtschaft ist die hohe Eigenkapitalunterlegung von Infrastrukturinvestitionen unter der neuen aufsichtsrechtlichen Richtlinie Solvency II. Dabei geht es im Wesentlichen darum, dass angemessen viel Kapital von den Versicherungen für ihre Risiken in der Anlage vorzuhalten ist. Für Infrastruktur sind dies 49 Prozent, auf einer Höhe mit riskanteren Private-Equity-Investments. Bei Lichte besehen ist das bedeutendste Risiko von Infrastruktur das der staatlichen Eingriffe, also letztlich das Staatenrisiko. Bei Anleihen wird dieses Risiko bei null gesehen. Entsprechend der hohen Sicherheit der Infrastrukturinvestitionen und der Interessenlage des Staates sollte die Eigenkapitalunterlegung reduziert werden, vielleicht nicht auf null, aber zum Beispiel auf die Höhe von Immobilieninvestitionen. Da liegt der Satz bei 25 Prozent.

Investitionen in Infrastruktur sind eine Win-win-Situation. Der Staat und seine Bürger profitieren. Sie müssen die Last der Finanzierung nicht selbst stemmen, sondern haben mit den Versicherungen langfristig zuverlässige Investoren an Bord. Den Preis können Staaten gering halten, wenn sie stabile Rahmenbedingungen bieten. Die Voraussetzungen dafür in Deutschland sind bestens geeignet, Bestands- und Vertrauensschutz haben hierzulande eine sehr hohen Rang. Auch unter dem Eindruck hoher ungeplanter Mehrkosten beim Umbau der Energiewirtschaft und dem Erreichen von Schmerzgrenzen bei der Zahlungsbereitschaft der Bürger stand in Deutschland der Bestands- und Vertrauensschutz der Investoren niemals ernsthaft zur Debatte.

Die Versicherungen profitieren und mit ihnen die Gemeinschaft der Versicherten, die ja meist deckungsgleich mit der Gemeinschaft der Bürger ist. Investitionen in die Infrastruktur bieten niedrige, aber auskömmliche und allemal höhere Renditen als die, die heute mit sicheren Anleihen erwirtschaftet werden können. Der starke Wettbewerb und die hohe Regulierung der Versicherungswirtschaft stellen sicher, dass die Erträge angemessen verteilt werden.

Zur Person:

Thomas Kabisch,

Chief Investment

Officer der MEAG

Nach dem Studium

der Wirtschaftswissenschaften in Deutschland und den USA arbeitete

Kabisch unter anderem bei Lehndorff

Vermögensverwaltung, der Vereins- und

Westbank und bei der

Albingia-Versicherungsgruppe. Seit 1999

ist Kabisch Vorsitzender der Geschäftsführung

der MEAG, wo er die

Zentral- und Stabsfunktionen sowie den Bereich

Mandatemanagement

verantwortet und zu

dem als CIO fungiert.

Die MEAG steht für das

Vermögensmanagement von Munich Re und Ergo und bietet ihr umfassendes Know-how auch

externen institutionellen Anlegern und Privatkunden an. Derzeit

verwaltet die MEAG

Kapitalanlagen im

Wert von rund

228 Milliarden Euro.